Histoire de la Guinée Équatoriale

Les origines précoloniales

Avant l’arrivée des Européens, la région aujourd’hui connue sous le nom de Guinée Équatoriale était peuplée par divers groupes ethniques, principalement les Bubi, établis sur l’île de Bioko, et les Fang, dominant la partie continentale. Ces peuples vivaient de l’agriculture, de la chasse et de la pêche. Les Bubi, notamment, se distinguaient par une organisation sociale complexe et une riche culture spirituelle centrée sur la nature.

Les Fang, quant à eux, étaient connus pour leurs migrations à grande échelle, qui leur ont permis d’étendre leur présence à travers une large partie de l’Afrique centrale. Leur art, caractérisé par des sculptures et des masques en bois, témoigne d’un riche patrimoine culturel. Ces sociétés possédaient des structures politiques autonomes, souvent basées sur des clans.

La période coloniale

L’arrivée des Portugais

Les premiers Européens à explorer la région furent les Portugais au XVe siècle. En 1471, ils découvrirent l’île de Bioko et d’autres îles du golfe de Guinée. Ces territoires devinrent des points stratégiques pour le commerce, notamment la traite négrière, bien que les Portugais n’y aient pas établi une présence permanente.

La domination espagnole

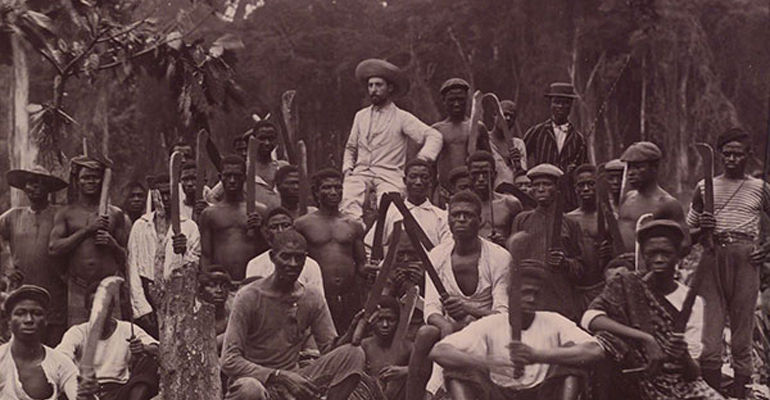

En 1778, la Guinée Équatoriale fut cédée à l’Espagne par le Portugal dans le cadre du traité de San Ildefonso. Les Espagnols développèrent une présence coloniale principalement sur l’île de Bioko, laissant la partie continentale sous une administration indirecte. La région fut exploitée économiquement, notamment pour ses plantations de cacao et de café, où une main-d’œuvre asservie était utilisée.

Au XXe siècle, la colonie devint une source majeure de cacao pour l’Espagne, grâce à l’importation de travailleurs contractuels en provenance d’autres colonies africaines. Cette exploitation entraîna des tensions sociales importantes, exacerbées par les pratiques autoritaires du régime colonial.

La lutte pour l’indépendance

Après la Seconde Guerre mondiale, une vague de décolonisation balaya l’Afrique. En Guinée Équatoriale, les mouvements nationalistes commencèrent à émerger, portés par des intellectuels et des travailleurs mécontents des conditions imposées par la domination coloniale. Le Mouvement national de libération de la Guinée Équatoriale (MONALIGE) fut l’un des principaux acteurs de cette lutte.

En 1968, après des négociations avec l’Espagne, le pays obtint son indépendance. Francisco Macías Nguema fut élu président lors des premières élections. Cette transition, bien que célébrée, donna lieu à une période de dictature marquée par des violations des droits humains.

Les défis post-indépendance

Après l’indépendance, la Guinée Équatoriale connut des décennies d’instabilité politique. La dictature de Francisco Macías Nguema (1968-1979) fut particulièrement répressive. Il fut renversé en 1979 par son neveu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui prit le pouvoir et établit un régime autoritaire.

La découverte de ressources pétrolières dans les années 1990 transforma l’économie du pays. Bien que cette richesse ait permis un développement rapide des infrastructures, elle accentua les inégalités et renforça la dépendance économique vis-à-vis de l’exportation d’hydrocarbures.